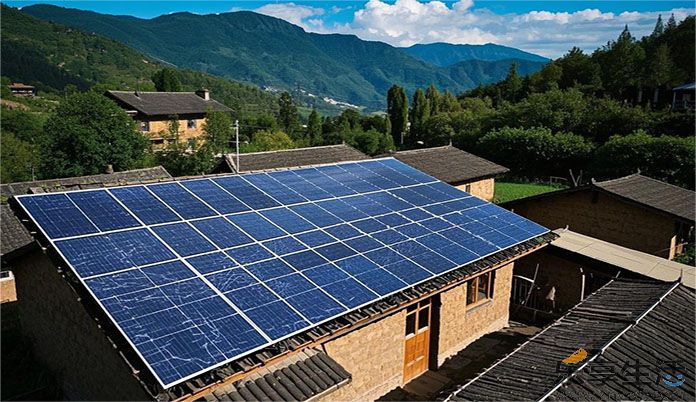

在槐树镇凤凰村,62岁的李某指着自家空荡荡的屋顶说:"都说光伏板能生钱,可谁敢拿命换钱?"他展示手机里收藏的短视频,画面里"专家"正用辐射检测仪扫过光伏板,数值瞬间飙红的场景引发围观村民阵阵惊呼。这类在村民微信群疯传的短视频,正成为阻碍光伏推广的"信息暗礁"。

"辐射恐惧"的科学真相究竟如何?成都理工大学新能源材料研究所的实测数据显示,常规光伏组件电磁辐射强度仅为0.3-0.4μT,不足手机通话时的1/10,更远低于国家规定的100μT安全限值。但抽象的数据难以消弭具象的恐惧。在双凤镇跳蹬河村,村民张某坚持认为:"就算辐射不大,整天在头顶‘嗡嗡’响,心里总不踏实。"这种心理层面的"感知污染",往往比物理污染更具破坏性。

资金补贴政策则陷入另一种信任危机。某光伏企业驻村代表出示了20页的运维协议,其中明确标注"25年质保期"和"400服务热线",但72岁的王某摆摆手:"我儿子在广东打工,去年装的净水器坏了都找不到人修,这些白纸黑字能信?"这种基于生活经验形成的"契约怀疑",成为横亘在新技术推广前的无形屏障。

更深层的疑虑源自政策执行的"记忆创伤"。古楼镇曾推广的"秸秆气化"项目,因后期维护缺位成为废弃的"铁疙瘩",至今仍矗立在村头。这种集体记忆让村民形成条件反射:"政府补贴像阵风,刮完就剩烂摊子。"有相关数据显示,全县已安装的2174户光伏系统中,确有3%存在故障响应延迟,虽属行业正常水平,却足以强化既有偏见。

破局之路需要多维度的信任重建。在仁和镇,农技员组织的"光伏夜校"别开生面:用电磁炉、电热毯与光伏板同场测试,让村民亲眼见证辐射数据对比。这种参与式科普收效显著,该镇安装率月均提升15%。而青狮镇推行的"保险+运维"双保障模式,由镇政府牵头购买设备保险,委托第三方进行年度巡检,则从制度层面消解了后顾之忧。

县发改委相关人员坦言:"新能源推广不能止于安装指标,更要建立全生命周期服务体系。"该县正在搭建数字化监管平台,未来村民扫码即可查看发电数据、申报故障、评价服务。这种透明化、可追溯的治理创新,或许能逐步融化积冰般的信任坚冰。

屋顶光伏的推广困境,本质是新技术与传统认知体系的碰撞。它提醒我们:在乡村振兴的宏大叙事中,微观层面的信任建构与技术升级同等重要。只有当科学理性与人文关怀形成合力,"双碳"目标才能真正在田间地头扎根。

发表留言